今年許多國際事務並沒有因為 COVID-19 疫情而停擺,而是認真的去考慮「數位轉型」這件事,不再像以往只把數位轉型的重點放在傳統產業的資訊化或數位化,而是去思考如何透過網路來讓每一件事情維持正常的運作。例如許多國際會議,以往只有直播視訊,現在真正的改為線上舉辦,從 ICANN、APNIC、APrIGF、EuroDIG、聯合國 IGF、IETF等網路治理相關的會議全都改為線上舉辦外,聯合國的 eCommerce Week 也改為線上,各有優缺點,這日後再談。

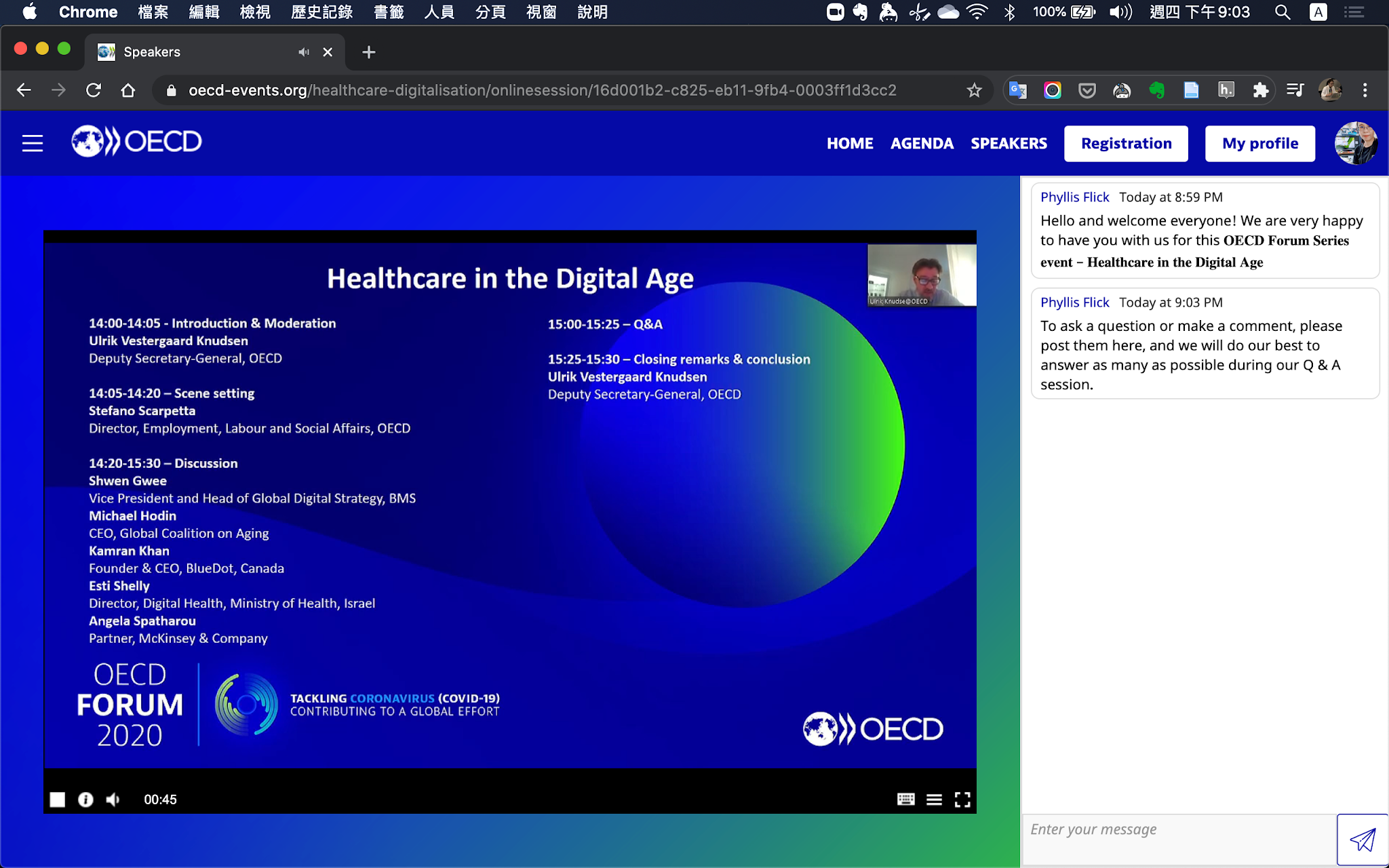

昨天晚上參與了經濟發展合作組織 (OECD) 的線上研討會。台灣在這次的防疫上,在國際間擁有很好的聲譽,人民願意配合政府的規定載口罩,也落實隔離和配合政策,這都是其他國家文化裡少見的。

但接下來,以下的內容有點沉重,當然不是要談「數位發展部」,而是要談談從今年 4 月起,這些國際會議的內容已經不再談防疫,而是談「下一步要用科技做什麼?」來看台灣現在還卡在等著新部會幫他們規劃數位轉型,可能會是台灣政府最大的危機。

在今年 4 月的聯合國電子商務週,其中一天的議程裡,談到了用人工智慧技術進行線上診療。這裡面有談到了大家會對人工智慧的正確度、可信度其實是相當低的,但它可以先進行像是詢問櫃枱 (服務枱) 的功能,先做簡單的分類。世界衛生組織 (WHO) 就提供了 WhatsAPP 的 Chatbot,讓使用者可以透過這個聊天機器人可以先了解相關資訊。

接下來幾乎很多的線上研討會都在探討要如何進行遠距醫療、如何運用資料,再加上第一線醫療人員已經是筋疲力竭,如何運用新科技來幫助他們?包括在 11 月進行的聯合國 IGF,都在討論這些事情。在有效的疫苗未開始施打時,每個人都必須改變以往的生活模式,而且必須快速適應。

在昨晚 OECD 的這場線上研討會裡,我自己比較注意到的討論內容:

- 數位轉型:年齡與是否能成功轉型無關,年齡並不是數位轉型的障礙,不應該把數位轉型的障礙歸咎在長者的責任上。年長者也是很願意學習如何使用電子支付等金融科技項目,

- 遠距醫療的可能性:這不止包括線上診療,還包括了線上開給處方籤、使用人工智慧程式的準確性⋯⋯等。

- 政府可以提供的協助:這場研討會的參與者都提到了常提到的 Public-Private-Partnership (PPP) 模式。由於演算法需要大量的資料作為基礎,同時為了避免演算法對人種、膚色、性別⋯⋯等產生偏誤,它需要大量且具多樣性的資料為基礎,但我們也知道不只歐盟的 GDPR 還有許多國家也有不少緊縮傳輸使用者資料、病歷資料、健康資料等規定。這只能藉由政府之間的談判來協調。

- 提升數位素養 (Digital Literalcy):以色列的衛生部長講了一個很重要的觀念,她說提升數位素養並不難,有時你只要在對方面前做一次給對方看,他們就懂了。

- 建立信任:這真的非常難以用言語來說如何建立信任,但醫者們都相信,病人們願意貢獻自己的資料來幫助提升(通訊)醫療品質或幫助其他病人。

- 獨居者(隔離者)心理、精神健康照護的需求、戒除用藥成癮的需求

OECD 的這場研討會中,也提到台灣人民配合政府「戴口罩、勤洗手、保持安全距離」所帶來的防疫佳績。

我回想起 2018 年在做關於「包容性創新」議題研究時,曾經向同事請教過關於遠距醫療法規的事。當時台灣已經有「通訊診察治療辦法」,不過仍受限於「醫師法第 11 條」的規定:「醫師非親自診察,不得施行治療、開給方劑或交付診斷書。(以下省略)」但到了今年因為防疫的關係,衛福部也提出了相對應的措施,讓居家隔離而有迫切需求的人可以進行通訊診療,而且也可以取得處方,委託家人協助取藥 (相關資訊)。

許久之前,在聯合國永續發展目標下,印度也早就有為偏鄉提供可以負擔的遠距通訊診療工具,提升偏鄉地區可以藉由這些工具來做日常保健,不用因為小病痛而勞師動眾跑到大城市裡,或是因為負擔不起到城市治療的費用而喪失了性命。

目前台灣的應變措施是這樣,也及時的協助了居家隔離不得外出,只能透過電話、網路各種通訊方式對外聯絡的病人。不過接下來,也請思考,是不是該認真看得「通訊診療」這件事。畢竟在疫情過後,全球的生活模式終將改變,而這些因應的資通訊科技(先不講數位化)也真正的落實到生活應用裡,而不是只有行政公務或是娛樂消費上時,台灣要怎麼因應全球變化?以線上心理諮商這件事來說,它都可能還在模糊的邊緣。目前我所知道台灣的 FarHugs 遠距抱抱 在創辦人努力許久之後,終於可以線上服務,這也就是在網路治理裡面談到的,由技術來引導政策發展是必要的。

在聯合國 IGF 舉辦的期間裡,因為一場 Freedom Online Coalition 的活動,我參考了一些芬蘭的資料:

- 芬蘭的經濟與就業部在 2017、2018 年就提出了相關的人工智慧發展政策:

- Artificial intelligence programme (2017)

- Finland’s Age of Artificial Intelligence: Turning Finland into a leading country in the application of artificial intelligence (2017)

- Artificial Intelligence: Four Perspectives on the Economy, Employment, Knowledge and Ethics. (2018)

- 芬蘭的外交部發布關於在網路空間裡對於國際法的立場:Finland published its positions on public international law in cyberspace (2020)

附帶一提的是,在幾天前,紐西蘭的外交暨貿易部 (Ministry of Foreign Affairs and Trade)公布了:The Application of International Law to State Activity in Cyberspace,也就是認同國際法在網路上的適用,不論是在實體或是網路空間裡,紐西蘭政府都承認其效力。

這些國家的政策都提醒了我,號稱已轉型為「數位政府」且有多年來各種政府數位化政策或策略的台灣政府,每個部會都要能面對因應疫情中後,擬定各行各業轉型的數位發展政策和能力及如何運用新科技去使既有的產業能有新契機,且鼓勵新型態的工作與生活模式出現,不止是對於網路空間的安全、穩定性,而是要如何運用資通訊科技來面對疫情後的轉變及全球已轉變的模式,而不是等待一個只聞樓梯響、只見關係人四處插旗畫地盤的部會出現。

留言

發佈留言

請勿匿名留言,待審核後才會出現。